新規事業開発に必要な要素と課題について

VUCA(Volatility=変動性・Uncertainty=不確実性・Complexity=複雑性・Ambiguity=曖昧性)の時代、デジタルによるディスラプトが起き、既存事業の陳腐化が早まっている。そのうえ、産業を跨いだ競争が激化しており、新規事業創出のスピードも年々早くなっている。そのため、これまで一般的であった既存事業の派生領域で新規事業を拡げていくという考え方に代わり、近年は新規領域での事業創出が重要となっている。

その取組事例として、社会的ニーズの高まりを受け、Society5.0を見据えた企業各社のDX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)に関する展示などを多く目にするようになった。

日本の製造業をけん引する自動車業界においては、電気自動車の普及によりテスラやBYD(中国EV大手)のようなガソリン車を持たない企業が世界市場で台頭してきており、日本企業では総合電機メーカーのソニーグループ株式会社も「VISION-S 02」(EVコンセプトカー)を発表しEV市場への参入を目指している。

このように、一部の企業では新規事業を創出するための組織づくりや仕組みづくりが始まっており、投資規模は小さいながらも一定のアクションが生まれ始めていると考えられる。

一方で、パーソル総合研究所の調査によると、従業員数300名以上の企業に属する新規事業開発担当者1,800人のうち、新規事業開発に成功していると回答した企業は約3分の1にとどまった。これはいったいなぜなのか。

本論考では、日本企業が新規事業創出を行う上での課題と対策について複数回に分けて論じていきたい。

目次

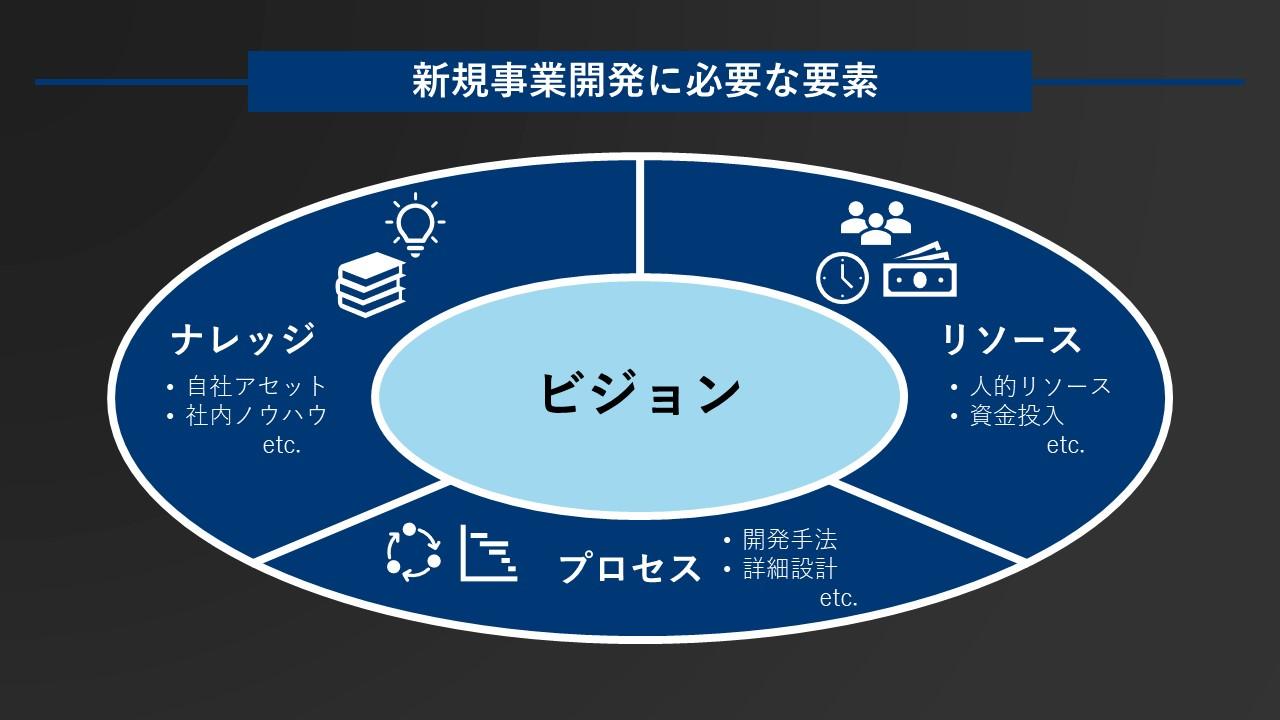

新規事業開発に必要な要素

新規事業には企業のなりたい姿であるビジョンと成長戦略が構築されていることが前提条件であり、必要不可欠だ。無限に存在し得る選択肢の中から、何の目的でどんな世界をつくるために投資を行うのか、という問いに答えるためには、企業のなりたい姿を社内の共通認識とすることが欠かせない。ただし、本論考においては、ビジョン構築の方針については割愛し、成長方向性が見出されている中で、その方向をもとにしていかに新規事業の成功確率を上げていくのか、という点に触れていきたい。

新規事業の成功確率を上げるために必要なのは①ナレッジ、②リソース、③プロセスの3つの要素である。

① ナレッジ

一般的に、新規事業開発のアイデアは新規性や市場の魅力度、社内の潜在的な技術力などで評価される。この時、社内の潜在的な技術力とアイデアの親和性が高いほど実現可能性は高くなり、低いほど実現可能性も低くなる。したがって、自社のアセットや各事業部の開発における社内ノウハウを適切に把握することが必要で、それを実現するためのナレッジマネジメントなどが重要となる。

② リソース

初期のアイデア創出から開発、市場投入に至るまでの各段階において、人材配置とROIを意識した資金投入をそれぞれ適切に行うことが重要だ。これまで新規事業開発に携わった経験がある人や、新規事業開発に対する熱意がある人などをチームに組み入れる場合、適切なタイミングで行う必要がある。

③ プロセス

新規事業開発を行う上で、社内の開発プロセスを適切に設計しておく必要がある。

例えばステージゲート法では、各ステージの終わりに次のステージに進むためのゲートを設置し、テーマを絞り込んでいく。そうすることで、事業化や製品化のリスクを減らし、より生産性の高いテーマに絞り込むことが可能となる。

また、リーンスタートアップやアジャイル開発、オープンイノベーションなど、開発テーマや各企業の開発体制などに合ったプロセスを選択する必要がある。

新規事業開発における課題

一方で、この3要素をうまく揃えて新規事業開発を行うことができている企業は決して多くない。それぞれの項目について、具体的にどのような課題があるのかを以下で論じる。

① ナレッジに関する課題

ナレッジに関する課題は、社内のノウハウや社員間の情報共有不足だ。

例えば、新規事業開発を行う部署とは異なる部署で、新規アイデアと親和性の高い事業を実施している場合、大企業であればあるほど他部署の技術に対する理解が浅く、ナレッジが社内で共有されていなかったり蓄積されていなかったりすることが多い。そのため、新規事業開発を行うチームが必要なナレッジを取得するのに苦労してしまう。

社内に関連するナレッジがない場合は、社外のナレッジをうまく活用するのが理想的だが、自社だけで取り組もうと固執すると莫大な時間と労力をかけることになってしまう。

② リソースに関する課題

リソースについての課題は、新規事業開発に適した人材不足が挙げられる。前述のとおり、新規事業開発に携わった経験や知見のあるメンバーや、新規事業開発に対する熱意のあるメンバーでチームを編成するのが理想だが、必ずしも社内に適切な人材が十分いるとは限らない。さらに、優秀な人材は既存の主力事業を担当していることが多く、彼らを現時点で売上が見込めない新規事業開発に異動させるには思い切った判断が必要になる。

また、開発チームに対する伴走支援体制も不足している。社内に適切な人材がいない場合は社外のリソースを活用することが有効となるが、外部リソースを適切に活用し伴走支援体制を構築している企業は少ないと感じる。

さらに、資金投入の面でもROIを意識しすぎた控えめな投資になってしまい、結果的に十分な開発ができないこともある。

上記の要因として考えられるのは、創出を目指す新規事業の売上 規模や収益性は既存事業に比べて小さくなることだ。そのため、社内における事業の魅力度が落ち、人的リソースや資金の投入、開発チームの支援体制が不十分になってしまうと考える。

また、新規事業は多産多死となることが一般的であることも、リソース投下に二の足を踏ませる要因の一つである。多産多死を許容し、柔軟にリソース配分を変えることが重要だが、ほとんどの企業では実行できる組織体制になっていないことが多い。

③ プロセスに関する課題

新規事業を開発するプロセスについてもいくつかの課題がある。

例えば、ステージゲート法で新規事業のアイデアを創出する際、1つ目のゲートをクリアするために社内で様々なマネジメント層の意見を聞き、場合に応じて取り入れる必要がある。その結果、尖っていた競争力のあるアイデアが丸くなってしまうことがある。

仮にアイデア創出ができたとしても、その後のステージゲートが適切に設計できず開発・事業化へつながらないことがある。例えば、ゲート通過後に発生した課題に対して適切に判断するためのプロセスが設定されていなかったり、後戻りできないと考えて無理筋の案件を通してしまったりすることや、そもそもステージゲートが形骸化している場合も考えられる。

さらにPoC(Proof of Concept:概念実証)を起点とした社外フィードバックの取り入れ不足などもある。

したがって、上記3つの要素に関する課題を解決しないと、新規事業開発の成功は難しいといえる。

ベンチマークから見る取組事例

上記の課題を解決するため、独自の取り組みを推進している企業がある。以下にその一例を紹介する。

① ナレッジ共有

化学・電気素材メーカーの3Mが取り組んでいる事例を紹介する。

社内のイントラネット上に「テクノロジープラットフォーム」と呼ばれる自社製品の技術まとめページを作成し、5万5000種類以上の自社製品に関する技術概要と社内専門家を掲載している。世界中の社員が自由にこれを閲覧でき、イノベーションに挑戦する際は、まずは本ページを確認することで基礎的な情報を網羅できるようになっている。この取り組みは様々な企業でベンチマークの対象となっているものの、同様のレベルで実現できている企業はほんのわずかだ。

一方、近年はオープンイノベーションを意識して社外に自社ノウハウを提供する動きもある。NTTドコモの「イノベーション共創基盤」を例として紹介しよう。

これは自社技術を機能単位でアセット化し、自社と共創パートナーが活用できるようにしたものである。重要なのは、基盤を用意するだけでなく活用パートナーの確保も同時に進めている点だ。さらに、子会社によるベンチャー投資や5Gを起点としたビジネスマッチング・人材交流・技術検証環境サービスの提供も行っている。

こうした取組の結果、投資先である「Tellus You Care, Inc」の技術を活用した実証実験を神戸市で実施するなど、オープンイノベーションが進みつつある。

② 人的リソースの確保

2社の例を説明する。

まず、Googleは「20%ルール」という、勤務時間の一部を社員が興味分野の学習や研究に活用できる制度を設けている。これにより、新規事業に繋がるシーズの開発を促進するとともに、イノベーションにチャレンジする風土を醸成している。

さらに、取り組みの中で有望なシーズが生まれた場合はArea120という組織に異動し、業務時間の100%を上記シーズの事業化に充てることができる。すでに複数の新規事業がArea120から生まれており、例えばVR空間内でのビデオ広告フォーマットを提供する「AdVR」や、クリエイター向けにWebストアとマーケティングソリューションを提供する「Qaya」などはArea120出身の新規事業である。

次に、サイバーエージェントでは新規事業側のアサイン権限を強化することで、新規事業への人材確保を進めている。新規事業の決裁には事業に関わる人事案を必要とする一方で、それぞれの新規事業に対してヒト・モノ・カネの調整権限を有する役員陣がコミットする。

多くの企業では既存事業から社員を引き抜こうとしても、人材補充が決まらずに頓挫する場合が多いが、同社では新規事業側の人事都合が優先されるため、柔軟な人事異動が可能となっている。

③ プロセスの整備

再びサイバーエージェントの例を挙げたい。

同社では、提案された新規事業に対し、市場の可能性があると判断すれば「1年間」や「1億円」などの上限付きで子会社化して、すべての意思決定を若手の新社長に任せている。マネジメントによる過度な干渉を防ぎ、尖ったアイデアが丸くならないよう配慮していると考えられる。

また、新規事業の評価指標として「スタートアップJJJ」という独自指標も有している。これは設立2年以内の収益化していない新規事業を対象とした指標であり、売上や利益ではなく「自社が当該スタートアップを買収するならばいくら支払うか」という時価総額で評価しているのが特徴だ。

撤退基準も「資金ショート」、「6Q連続赤字」、「4Q連続時価総額1億円以下」、「3Q連続時価総額減少」の4項目と具体的に定められており、新規事業の多産多死が進む仕組みが整備されている。

次回以降の論考では、今回挙げた新規事業開発に必要な3つの要素 ①ナレッジ、②リソース、③プロセスにおける課題に対して、具体的な対策案を検討、提言する。