カーボンニュートラル実現に向けて (パート3: サプライチェーンのCO2排出量見える化に関する最新動向と業界別の可視化)

これまで2回にわたり「カーボンニュートラル実現に向けて」というテーマでGHG排出量削減の要請および可視化の現状と、GHG排出量削減に向けた実効的なアクションについて述べてきた。

前回の論考では、取り組みに未着手の企業や取り組みがなかなか進まない企業を想定し、可視化から目標設定、削減に繋がるまでの具体的なアクションについて論じた。

一方で、脱炭素社会の取り組みは1社だけで達成できるものではなく、今後はサプライチェーン上の企業間の連携を強め、業界、社会一丸となって取り組むことが肝要だと考えている。

本論考では、テーマ内容へさらに踏み込んでサプライチェーンのCO2排出量見える化に関する最新動向と業種別のScope3可視化事例について論じたい。

目次

- サプライチェーンのCO2排出量見える化に関する最新動向

- 業界別の可視化事例

- 事例①:製造業における可視化

- 事例②:非製造業(1) 卸売業における可視化

- 事例③:非製造業(2) 情報通信業における可視化

- 終わりに

サプライチェーンのCO2排出量見える化に関する最新動向

カーボンニュートラル実現に向けた世界的な動きは急速に加速しており、資本市場におけるESG投資拡大や、金融機関による脱炭素を推進している企業への金利優遇、企業に対する脱炭素に関わる情報開示要請、それらの開示情報に対する投資家や消費者からの評価など、企業を取り巻く状況は大きく変革している。

これらの状況変化を受け、企業は自己の経済活動においてサプライチェーン全体(Scope1,2のみならずScope3も含む)の脱炭素化が求められており、それを実現するために経営全体の変容(GX)が要請されている。

しかしながら、SBT(Science Based Targets, パリ協定が求める水準に合わせて企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のこと) のクライテリア改定 により、新たに削減目標の策定が必須となったScope3の可視化はあまり進んでいないのが現状だ。

その要因として、現在GHGプロトコルで示されている国際的な算定手法では企業の排出量削減努力が反映されない点が挙げられる。

上記の算定手法では、製品・サービスの購入金額に対してデータベースに示された排出量原単位を乗ずることで排出量が算定されるが、排出量原単位は共通の平均値(固定値)であるため問題が生じている。企業が効率化による削減努力をしても、製品・サービス等の購入量(企業の経済活動量)を減らさない限り算定されるScope3排出量が削減されないのだ。

上記の課題解決に向けた国内の動きの一例として、JEITA(電子情報技術産業協会)は2021年10月にGreen x Digitalコンソーシアムを設立した。環境関連分野のデジタル化や新たなビジネスモデルの創出等に係る取り組みを通じて、2050年カーボンニュートラルの実現に寄与することを目的としている。

また活動の一環として、各業界の主要企業をメンバーとした「見える化ワーキンググループ(以下WG)」を発足し、デジタル技術を活用して企業の個別の削減努力がScope3排出量に反映される仕組みの構築を目指している。

具体的には、同じサプライチェーン上の異なる企業間でCO2排出量データを共有し、Scope3を含むサプライチェーン全体の排出量を可視化するデータプラットフォームの構築を企図している。(注1)

本検討は検討フェーズ(2022/4-2023/3)、実証フェーズ(2022/9-2023/6)、社会実装フェーズ(2023/7-2024/3)の3段階で構成されており、本稿執筆時点では実証フェーズまで完了している。

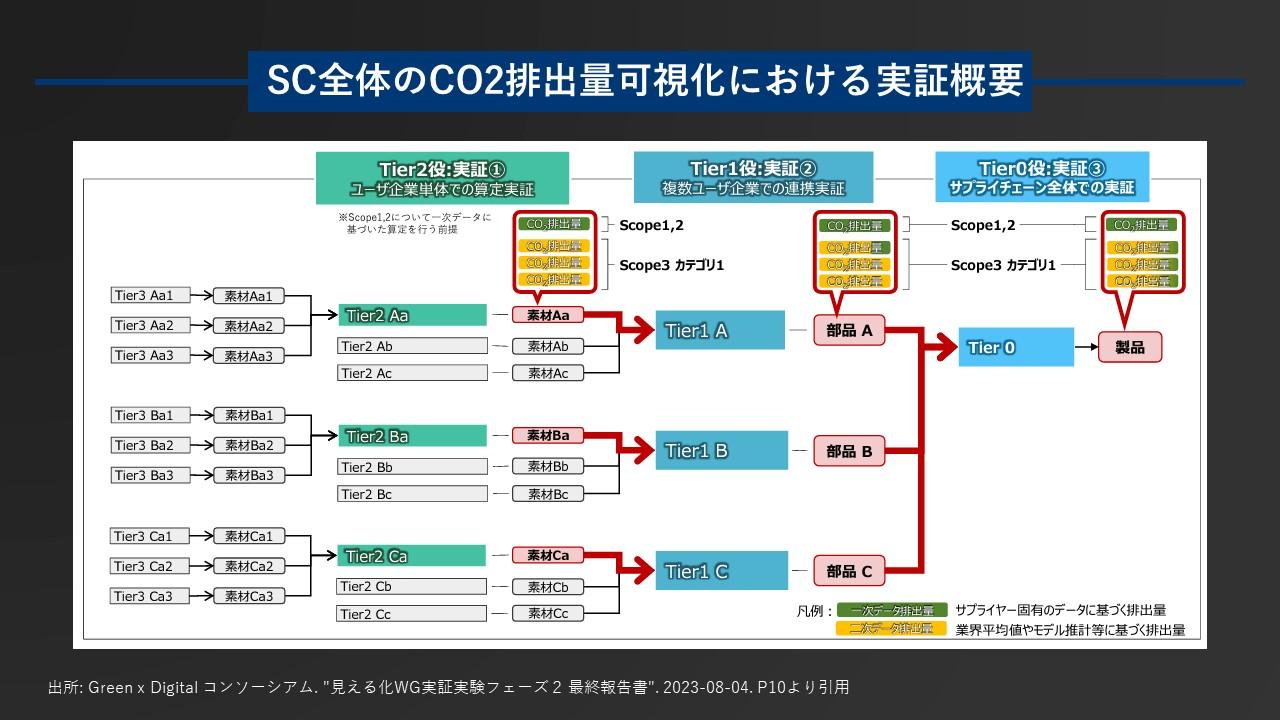

これまでの検討で、複数企業がCO2排出量データを連携するための「データ連携のための技術仕様」と「CO2可視化フレームワーク」を策定したうえで、企業単体の排出量算定、複数企業によるデータ連携、サプライチェーン全体でのデータ連携基盤の活用についての実証が行われた。ここでは、「製品」を評価対象として算定されたCO2データ(以下、製品レベルでの算定)に加え、「組織」を評価対象として算定されたCO2データ(以下、組織レベルでの算定)についても、データ共有の対象としている。

その結果、仮想で構築したサプライチェーン上においては、共通の算定方法を用いた複数企業の個別排出量算定およびデータ連携を行うことで、共通認識のもとサプライチェーン全体のCO2排出量を可視化することに成功している。

次の段階としては、本実証で用いられた仕組みの上市・社会実装に向けた活動が加速されていくと思われる。

図1:Green x Digitalコンソーシアム 見える化WGが目指す姿

図2:サプライチェーン全体のCO2排出量可視化における実証概要

業界別の可視化事例

前述のように、各企業単体での排出量算定が実施できていれば、複数の企業間でデータ連携・交換することで、サプライチェーン全体で排出量情報を有効的に活用することが可能となる。

では、実際に各業界ではどのようにScope3排出量の可視化・連携を行っているのか。以下で、製造業と非製造業に分けて事例を紹介したい。

事例①:製造業における可視化

製造業では、BOM(Bill Of Materials: 部品表)を用いて製品単位で部品構成が把握されていることが多いため、部品製造元のTier1、Tier2・・・とサプライチェーン上流を繋いだ算定ができる。

代表的な取り組み事例は自動車業界だ。自動車産業のデータ駆動型バリューチェーンを目的としてドイツで設立されたCatena-X では、「欧州バッテリー規制」への対応もあり、EV 蓄電池の CO2 排出量やリユース/リサイクルの状況を把握する仕組みが開発されている。また自動車の生産や製造から、原材料の調達までサプライチェーン全体でのGHG 排出量の可視化も検討されている。

例えばシーメンスは、自動車を中心とした製造業のメーカーやサプライヤにPLM(Product Lifecycle Management)プラットフォームであるTeamcenterを提供している。本ソフトウェアではCADデータや、BOM管理だけでなく、Catena-Xを見据えたデータプラットフォームとして、 BOMから製品・部品コストや部品の二酸化炭素排出量を測定、管理を目指している。(注2)

一方で非製造業では、基本的には完成品を購入するために「誰から、何を、どれだけ」購入したかの情報をきちんと把握する必要がある。

非製造業は業種が多岐にわたるため、ここでは当社支援実績をもとに、非製造業の中で特にカテゴリ1の割合が多い卸売業の事例と、情報通信業の事例について述べる。

事例②:非製造業(1) 卸売業における可視化

卸売業界では、各メーカーと様々な種類の商品を取引しているため、取引商品の情報とメーカー別取引額を購買のデータベースで管理していることが多い。大手企業では取引先メーカーが数千社に上ることもあり、取扱商品数は膨大だ。

同じ商品でもスペックが異なることから、SKUベースで管理されている。例えば1つのTシャツだけでも、カラーが3色あり、サイズがS・M・L・LLの4種類ある場合、12SKUとなる。

以上のことから、製品レベルでの算定と組織レベルでの算定のどちらでも排出量算出が可能ではあるが、作業効率を考慮すると組織レベルでの算定が適していると考える。

事例③:非製造業(2) 情報通信業における可視化

情報通信業界では様々な種類のIT機器を購入しており、中にはシステムインテグレーターとしてお客様先に導入するIT機器を購入している場合もある。そのため取引商品の情報と取引額を購買のデータベースで管理していることが多い。

ここで注意しなければいけないのは、製品購入先情報の把握である。前の事例で取り上げた卸売業では、直接メーカーから購入しているケースが多いため、商品の製造元企業の情報まで把握出来ているが、情報通信業界は同じようにはいかない。

例えば、情報通信業界の企業では多数のPCやサーバー機器を購入しているが、それらは販売代理店などを通して購入するケースが多いため、購買のデータベースを用いて算定する際に情報整理が必要となる。具体的には、購買時の伝票などをもとに代理店情報と購入した商品のメーカー情報の2つを管理する必要がある。購買データベースで管理することが望ましいが、システム上困難な場合は、別途可視化が必要となる。

また留意しなければならないのは、協業先からの役務提供も購買データの一部となる点だ。この場合、役務提供企業との取引についても、組織レベルでの算定が活用可能である。これにより、情報通信業での役務に係る排出量もサプライチェーンで繋ぐことが可能となる。

終わりに

これまで述べてきたように、算定に用いるデータは業種によって様々だ。業界ごとのデファクトスタンダードについては、形成されてつつあるが、まだ途上である。

JEITAのWGの取り組みによれば、2024年3月末を目途に社会実装フェーズが完了する予定だ。今後は業種ごとに差はあれど、各社の算定だけでなく、社会・業界としてサプライチェーン全体における排出量を把握・削減していくフェーズになるだろう。

当社も前述した業界での支援実績を有するが、業界としてサプライチェーン全体での排出量を把握していくにはまだまだ課題があると感じている。そのような社会を見据え、今後は脱炭素の可視化を検討している企業の後押しだけでなく、業界全体としての取り組み支援を行っていく予定だ。

参考文献 :

注1: JEITA. Green x Digital コンソーシアム見える化WG実証実験フェーズ2 最終報告書. 2023-8-04

https://www.gxdc.jp/pdf/report02.pdf

注2: Siemens. Teamcenter, Determine product CO2e footprint and cost with Teamcenter Carbon Footprint Calculator.

https://resources.sw.siemens.com/en-US/video-product-carbon-footprint-calculator?bc=eyJwYWdlIjoiNjNZcGxKUkRTRnI3THZaVVM5bHVuSiIsInNpdGUiOiJwbG0iLCJsb2NhbGUiOiJlbi1VUyJ9&lnc=eyJzbHVnIjoidGVhbWNlbnRlci1sb2NhbC1uYXZpZ2F0aW9uIiwidGl0bGUiOnsidGl0bGUiOiJUZWFtY2VudGVyIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJTYW1lIFNpdGUiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3BsbS5zdy5zaWVtZW5zLmNvbS9lbi1VUy90ZWFtY2VudGVyLyIsImNvbnRleHQiOmZhbHNlfSwibG9jYWxlIjoiZW4tVVMifQ==

2023/11/17